Não é fácil escrever sobre Atami.

Durante a década de 1980, esta pequena cidade na península de Izu foi uma das coqueluches da classe média da região de Kantō. Termas naturais todo o ano e praia no Verão fazem jus ao seu nome: literalmente, “mar quente”.

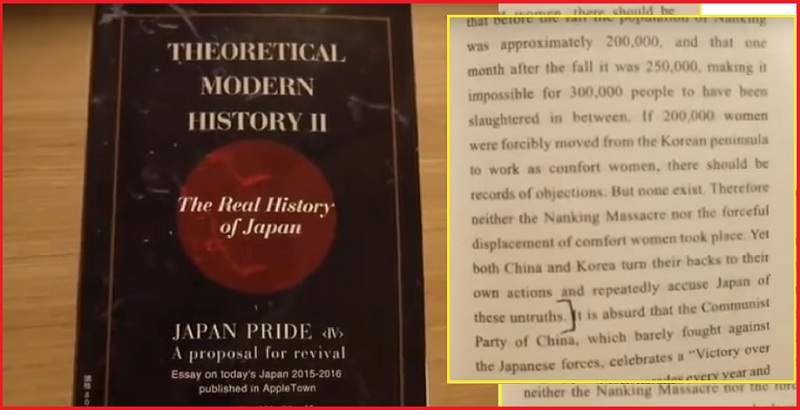

No entanto, quem visita Atami nos dias de hoje não fica indiferente à miríade de hotéis abandonados, edifícios decrépitos e estabelecimentos nocturnos que em nada se coadunam com a imagem da Atami familiar dos anos 80. Esta deterioração da cidade iniciou-se com o período da “bolha”, em 1986. Até esse ano, o Japão registara níveis de crescimento económico notáveis, que resultaram num aumento extraordinário do poder de compra das famílias japonesas. A melhoria constante dos níveis de vida criou uma procura crescente por novas formas de recriação, a que cada vez mais famílias japonesas tinham acesso. Propelida por essa procura, a máquina imobiliária pôs o pé no acelerador, construindo nos montes e na costa de Atami resort atrás de resort, estância termal atrás de estância. Houve, contudo, uma enorme distância entre o futuro imaginado e a triste realidade que viria a assolar a cidade.

Fonte: https://kikkoro512.hatenadiary.org/entry/20131013/1381579385

Actualmente, um grande número de hotéis construídos no período de crescimento económico estão em perfeitas ruínas, reduzidos a artefactos de museu ao ar livre. Gosto de dizer que Atami congelou na era Shōwa, como que por criogenia cronológica, mas não é uma representação exacta da realidade. O tempo não parou; seguiu caminho e deixou a cidade para trás. Nas avenidas Heiwa e Ginza, as principais artérias perto da estação onde passa o comboio-bala, a maioria dos negócios fecha por volta das sete da tarde. Em Atami, toda a vida que se espera de uma cidade faz-se hoje exclusivamente entre as paredes dos hotéis que resistiram.

O esgotamento da popularidade passada obrigou a cidade de Atami a recorrer a outros chamarizes que promovam o turismo local. O MOA (Museu de Arte), embora modesto, é suficiente interessante para merecer uma visita. Outras das atrações turísticas, porém, pecam pela sua artificialidade. Uma das atrações mais badaladas é o Museu para Adultos Hihōkan (literalmente: Pavilhão das Joias Ocultas). Para aceder a esta constrangedora amálgama aleatória de arte shunga e artefactos fálicos há que subir a colina de teleférico. No interior da cabine, uma gravação prenhe de estática informa os passageiros de que estão a percorrer o trajecto de teleférico mais curto do Japão. A distância foi, de facto, curta, mas devo dizer que a vista da cidade, de um lado, e do oceano pacífico, do outro, não defraudou as minhas expectativas. Não estando particularmente interessado no dispendioso Hihōkan, fiquei-me pela vista e pelo castelo de Atami, uma estrutura sem qualquer carácter histórico construída para fins turísticos em 1956. Um turista recém-chegado ao país talvez se impressione com este monumento ersatz, mas o conhecimento da sua (não)história estilhaçou qualquer senso de encanto que pudesse ter. Mais um caso que comprova as vantagens ocasionais da ignorância.

Não obstante este meu curto epitáfio, Atami continua a ser um destino digno da fama de outrora, principalmente pelas suas paisagens naturais e pelas termas, regra geral com vista directa para o oceano pacífico. Ao longe, avista-se a ilha de Hatsushima, um ilhéu de 0,43 km² que subsiste somente do turismo e da pesca.

Embora Atami não seja um nome que a maioria dos portugueses reconheça, a cidade celebrou, em 1990, uma geminação com a vila portuguesa de Cascais (para os interessados no tema, recomendo a leitura do livro ” Geminação Cascais-Atami: história de uma amizade” (2013), da autoria de Inês Carvalho Matos). No principal passadiço à beira-mar, conhecido, em inglês, como Atami Water Park, encontrei um monumento comemorativo indicando as várias cidades-irmãs de Atami, e no qual constava o emblema da vila de Cascais. Quem estava comigo não entendeu porque razão tirava fotos ao emblema, especialmente não tendo eu qualquer ligação com Cascais. Só quem emigra percebe este súbito nacionalismo bacoco que a distância alimenta…

Após uma noite numa estância termal, um luxo que no Japão fica surpreendentemente em conta, dirijo-me para um restaurante a que os locais apelidam de “cantina”. Aqui, come-se comida caseira, sem pretensões de ostentação, a um preço mais que razoável. Os pratos são o mais familiares possível: arroz, sopa miso, diferentes tipos de peixe. Como acompanhamento, há também picles japoneses (tsukemono) e salada de batata. Em todas as mesas, um jarro de chá torrado.

Uma das funcionárias que servia à mesa chamou a minha atenção. Naquele dia, havia no restaurante várias famílias com crianças. De cada vez que a funcionária interagia com alguma das crianças, os seus olhos brilhavam num misto de deleite e mágoa. Não sei explicar porque motivo detectei tristeza no seu olhar. Talvez esteja a atribuir-lhe emoções que simplesmente não estavam lá, quiçá tenha confundido cansaço com pesar. No entanto, quantas mais vezes a observava falando e brincando com as crianças dos clientes, mais essa impressão saía reforçada. Quando se aproximou da minha mesa, perguntando se queria mais chá, reparei que envergava um colar de prata representando quatro sílabas: ふみちゃん FU-MI-CHA-N; traduzindo: “pequena Fumi”. Decerto o nome de uma criança importante na vida daquela mulher. Não me cabe a mim extrapolar sobre as motivações para levar esse nome ao pescoço, especialmente quando ainda não lhe respondi se quero ou não mais chá, e ela ali presa ao ócio coagido, por certo começando a duvidar das minhas competências linguísticas. Aceito um segundo copo de chá e agradeço com um gesto breve.

Ao ver o colar, acreditei imediatamente que a empregada perdera uma filha. Nunca saberei se as minhas suspeitas eram justificadas. Talvez a tristeza nos seus olhos fosse mero reflexo da saudade, do sofrimento de estar o dia inteiro longe da criança que lhe habitara o ventre. Não obstante, continuo a crer que a empregada do restaurante personificava na perfeição a própria cidade de Atami. Ambas tiveram sonhos maiores que si próprios, sonhos que, por momentos, pareciam seguir sempre em frente a todo o gás, como o shinkansen que liga Tóquio à pequena cidade na costa do Pacífico. Como se nunca nada tivesse acontecido, rebentou a bolha e adeus paraíso, adeus prosperidade eterna, adeus Fumi-chan.

Quem sabe, um dia, também os últimos habitantes de Atami que se lembram dos seus anos áureos venham a envergar colares com o seu nome gravado em kanjis de prata: 熱海.

André Pinto Teixeira

27.12.2019